GENESIS松島計画では、将来的な二酸化炭素(CO2)の削減対策としてCCS事業が検討されています。

CCSとは、「Carbon dioxide Capture and Storage」の略で、工場などから排出するCO2を回収して地中に貯留しようというものです。

J-POWERによればもともと建っていた松島火力発電所の排出量は約600万トンあります。GENESIS松島計画では、10%程度のCO2を削減することができるとされていますので、CO2排出量は年間約270万トン(もともとの2号機の排出を約300万トンで計算)にものぼることが予想されます。アンモニアやバイオマスを混焼することで追加の削減が検討されているようですが、これらの導入時期や規模は未定であり、これら排出削減手段を導入するとしても回収・貯留が必要なCO2が相当発生することが予想されます。

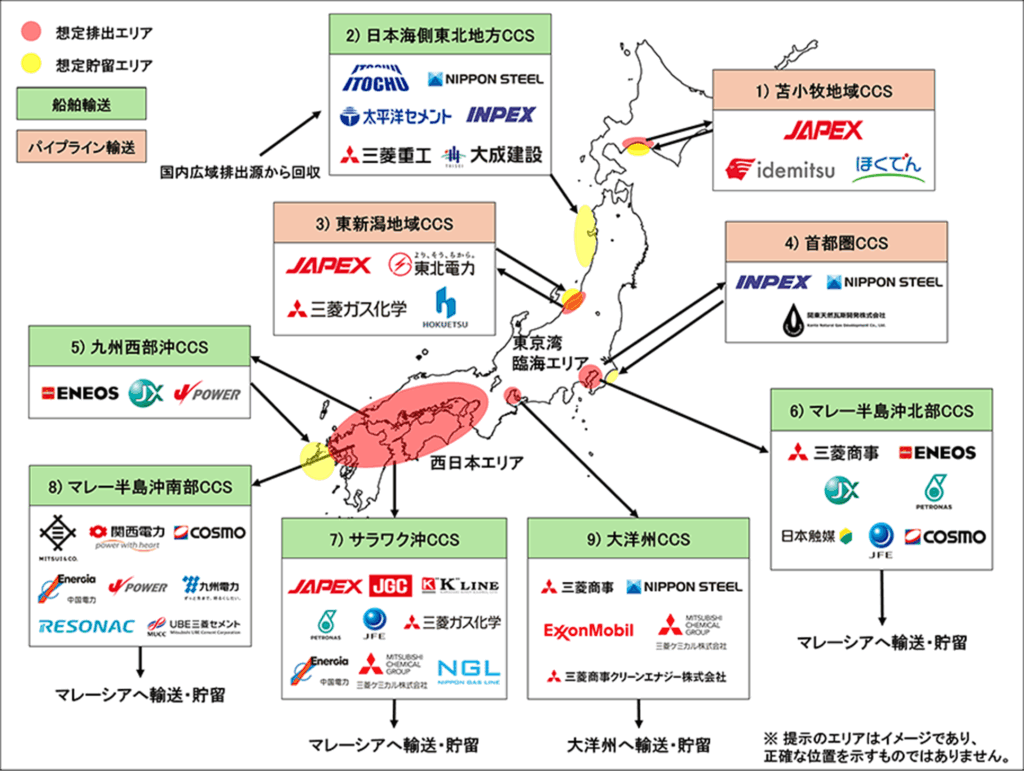

CCS事業の候補地として、政府は現在以下の国内5か所、海外4か所を選定しており、GENESIS松島計画はJ-POWERが参加する「九州西部沖CCS」「マレー半島沖南部CCS」に関連すると考えられます。

図1:令和6年度 先進的CCS事業として選定した9案件の位置図及び提案企業

出典:JOGMEC HP(https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_10_00191.html)

これらの事業に先行して行われているのが、北海道苫小牧市でのCCS実証試験です。苫小牧市のCCS施設では見学を受け入れています。本記事では、CCS施設の見学での話を元に、苫小牧のCCS実証事業について紹介するとともに、GENESIS松島計画でのCCS事業について考えたいと思います。

苫小牧CCS実証事業の概要

苫小牧で実証を行っているのは、経済産業省と新エネルギー産業技術総合開発機構(NEDO)からの委託を受けた、日本CCS調査(株)です。日本CCS調査は電力、都市ガス、石油、プラント設計・建設、商社等33社からの出資を受け設立された株式会社であり、現地では約20名が勤務しているとのことでした。

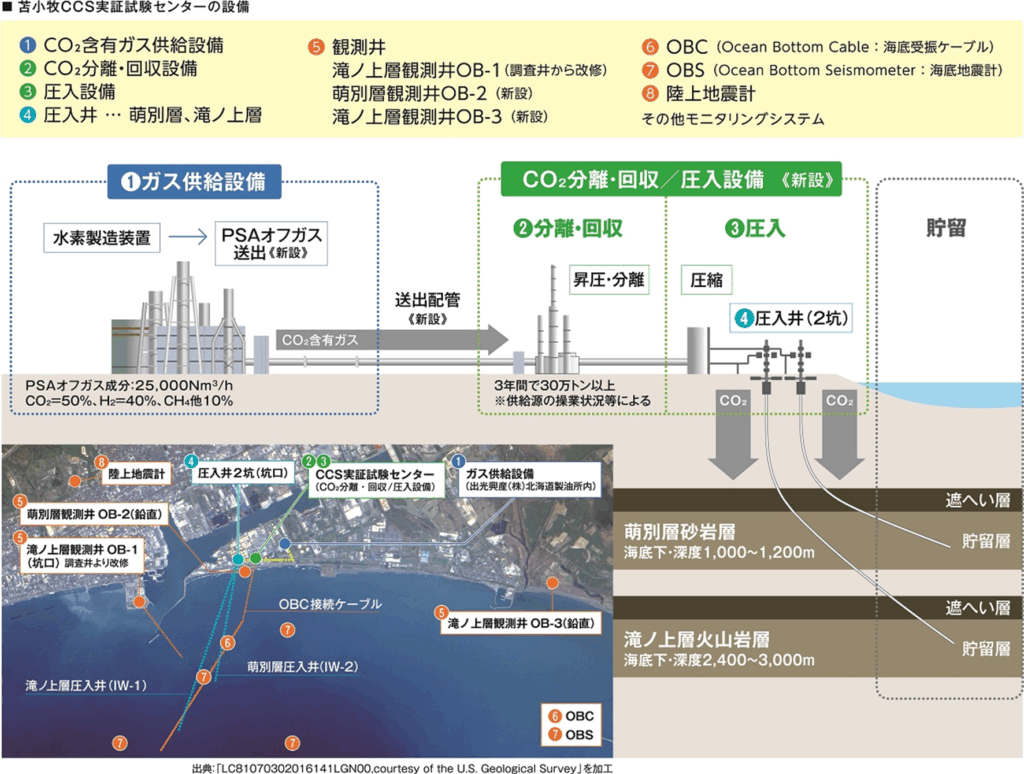

苫小牧設備の概要は図2の通りです。隣接する製油所の水素製造装置で発生したガスを、配管を通してCO2を分離・回収するための設備に送り、そして回収したCO2を圧入井から地中に圧入します。

圧入のためには、地下深くに砂岩でできた「貯留層」と、その上に圧入したCO2が漏れないように泥岩などによる「遮蔽層」が存在することが必要です。苫小牧沖では「萌別層砂岩層」および「滝之上層火山岩層」が地層として選択され、それぞれに向かって沿岸にある坑口から2本の圧入井が掘り進められました。

実際の圧入は、2016年4月~2019年11月の約3年半をかけて、30万トンが貯留されました。現在は圧入はせず、モニタリングをしています。実際に貯留できたのはほぼ「萌別層砂岩層」のみだったとのこと。「滝之上層火山岩層」の内部は火山灰などが凝固した状態で、CO2を圧入するのは難しかったようです。

これらにかかる設備の建設コストとしては、地上・圧入井の掘削・モニタリング設備で各100億円ずつ、計約300億円かかっているとのことでした。

図2:苫小牧での実証事業の概要

出典:資源エネルギー庁HP(https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/ccs_tomakomai.html)

見学後記

CCSはコストに見合う削減対策なのか?

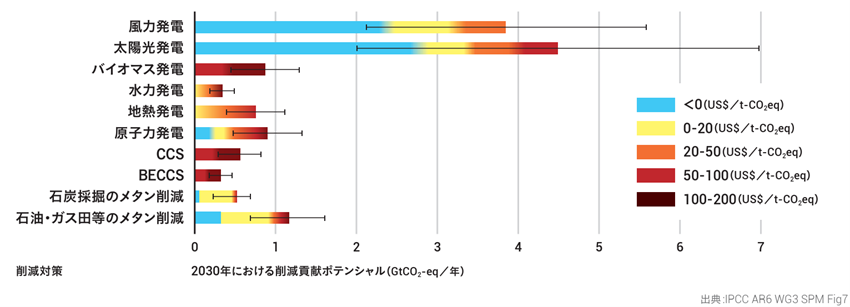

30万トンのCO2を埋めるために、300億円という膨大なコストがかかっていることを今回目の当たりにしました。しかし、これはコストに見合う削減量なのでしょうか。IPCC第6次報告書では、1トンあたりのCO2削減コストで優位なのは風力や太陽光などの再エネであり、CCSは非常に高コストな技術であることが示されています。海外の大規模CCS事業では多大な税金で負担することで支援が進められており、経済合理性の観点から計画中止となっているプロジェクトも存在しています。

図3:2030年における排出削減対策と削減費用別の削減ポテンシャル

出典:Japan Beyond Coal HP(https://beyond-coal.jp/documents/documents-factsheet-ccs/)

苫小牧CCSでは、2030年には苫東厚真火力4号機からのCO2回収も計画されていますが、それにはパイプライン建設や新たな分離回収設備など、また別の投資が必要になるでしょう。

GENESIS松島計画が関連すると思われる「九州西部沖CCS」「マレー半島沖南部CCS」では船舶でCO2を輸送することが考えられていますが、船舶やインフラの整備に多大な投資が必要となります。海外事例ではCCS事業の設備や運営コストの急上昇も指摘されており、経済合理性という点で大いに疑問が残ります。

火力に付設した場合の回収率は?

国際的には、CCSは鉄鋼やセメントなど排出削減対策が難しい部門に限定する方向性で考えられています。しかし、日本ではCCSを火力発電所に付設することが優先的に検討されています。CCSを火力に付設する場合、CO2の回収率はどの程度になるのでしょうか。

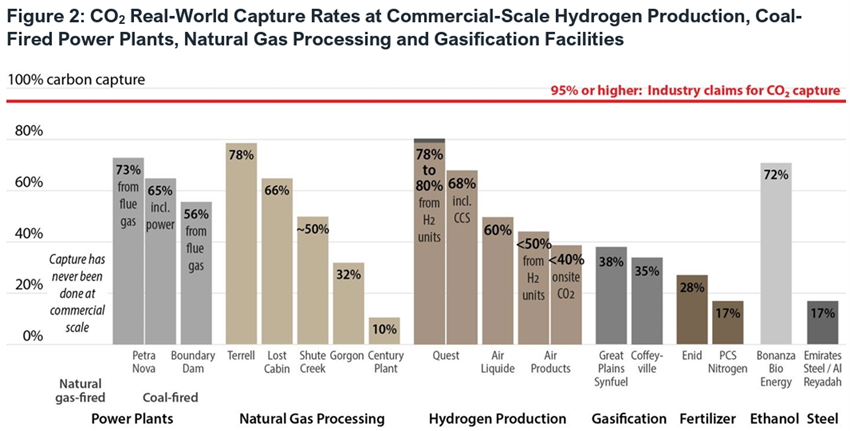

下の図3は、業界が「95%のCO2を回収した」と主張するのに対して、実際のCCSプロジェクトがどの程度回収を達成しているのかを示したものです。これによれば、石炭火力からの回収率は実際は60~70%程度であることがわかります。

図4:商業用水素製造、石炭火力発電所、天然ガス処理、ガス化設備の実際のCO2回収率

出典:IEEFA HP (https://ieefa.org/ccs)

そして、日本の場合はさらに回収率が低いものが建設される恐れがあります。火力の「脱炭素化」を進める長期脱炭素電源オークションでは、CCS付き火力も支援対象とする方向性で検討が進められていますが、支援の要件になっているCO2回収率はわずか20%です。20%だけ回収できれば、CCS付き火力を20年間も支援する計画になっています。GENESIS松島計画も長期脱炭素電源オークションを使ってのCCS改修を見込んでいる可能性があります。

回収できなかったCO2は大気に放出される見込みですが、火力発電所からの排出は膨大です。看過できない量のCO2が放出される可能性について、もっと深刻に考えるべきではないでしょうか。

地震の影響は?

また、地震などの影響によるCO2の漏洩についても懸念が残ります。2018年の北海道胆振東部地震と苫小牧のCCS事業の関連性はきわめて低いとされており、それによるCO2漏洩も確認されなかったとのことでした。

しかし、「この地層の付近で地震が起きればCO2が漏れるのでは」という質問に対して担当者からは「この地方では地震が少ないからそんなに心配していない」「地震が起きたらCO2は漏れる可能性はある」「断層に亀裂が入るような大地震の際はCO2漏れより他に心配事があるんじゃないか」などと回答がなされ、CO2を非常に長期間貯留しなくてはいけないのに楽観的すぎるのではないでしょうか。

まとめ 「CCSは最後の手段」。GENESIS松島は撤回するべき

まずは大量排出源そのものを廃止するなり、抜本的な削減対策をする必要があるのです。苫小牧のCCS実証施設を案内してくれた方からは「CCSは最後の手段です」というコメントがありましたが、日本政府や事業者が大量排出源をそのままにCCSへと突き進もうとする姿勢は、あまりに現場の感覚と乖離しているように思えます。

石炭火力は真っ先に廃止するべき大量排出源であり、CCSに依存しないためにもGENESIS松島計画は撤回されなければいけません。

参考資料

【ファクトシート】二酸化炭素回収貯留(CCS)ーその甚大なリスク

https://beyond-coal.jp/documents/documents-factsheet-ccs/

【ニュース】着々と進むCCS事業ーCCS付き火力は脱炭素策ではない

https://beyond-coal.jp/news/ccs-update-202504/

J-POWER 2024年度 電気事業者向けNEDO 火力発電技術開発成果発表会資料

https://www.nedo.go.jp/content/800018008.pdf

【ポジションペーパー】 CO2 回収・利用・貯留(CCUS)は魔法の杖ではない:日本においてもアジアにおいても気候変動政策の柱にはなり得ない(2023年1月)

https://kikonet.org/content/23702

自然エネルギー財団 “CCS付火力は“脱炭素”を名乗れるか 技術的課題と制度のギャップ”

https://www.renewable-ei.org/activities/column/REupdate/20250723_2.php

IEEFA “Financial Risks of Carbon Capture and Storage in Canada: Concerns About the Pathways Project and Public Energy Policy”

https://ieefa.org/sites/default/files/2025-01/Financial%20Risks%20of%20Carbon%20Capture%20and%20Storage%20in%20Canada_December%202024.pdf